Sie können nie alle Risikofaktoren eines Projekts im Voraus vorhersehen – aber mit einem Risikoregister sind Sie darauf vorbereitet, schnell zu reagieren, bevor Projektrisiken zu echten Problemen werden, die das gesamte Projekt gefährden.

Was ist ein Risikoregister?

Ein Risikoregister, auch Risiko-Log genannt, ist ein Instrument des Risikomanagements, das dazu dient, potenzielle Risiken zu identifizieren, die die Umsetzung eines Projektplans beeinträchtigen könnten. Obwohl das Risikoregister hauptsächlich während der Ausführungsphase eines Projekts verwendet wird, sollte es bereits in der Planungsphase erstellt werden. Es ist nie zu früh, mit der Risikoanalyse zu beginnen – ein Risikoregister bereitzuhalten ist ein wesentlicher Bestandteil des Risikomanagements.

Das Risikoregister ist der erste Schritt im Risikomanagementprozess eines Projekts und ein zentraler Bestandteil jedes Risikomanagement-Frameworks. Es hilft Projektmanager*innen, Risiken aufzulisten, ihre Priorität festzulegen, geeignete Minderungsstrategien zu entwickeln und Verantwortlichkeiten zuzuweisen, damit jedes Teammitglied weiß, wie es im Falle eines Risikos handeln muss.

Was ist der Zweck eines Risikoregisters?

Wenn Sie mit Risikomanagement vertraut sind, wissen Sie, dass der nächste Schritt im Umgang mit Risiken darin besteht, strategisch an den wahrscheinlichsten Problemquellen zu arbeiten, um sie zu kontrollieren. Daher sollten Sie einen Risikomanalyse-Mechanismus einsetzen, um potenzielle Risiken zu erfassen und Wege zur Risikominderung zu planen, damit Ihr Projekt im Ernstfall schnell wieder auf Kurs gebracht werden kann.

Ein Risiko-Log zur Nachverfolgung von Projektrisiken – sei es in einer einfachen Tabelle oder als Teil einer umfassenden Projektmanagement-Softwarelösung – ist in jedem Projektplan sinnvoll. Risiko ist in allen Projekten vorhanden, insbesondere in solchen mit vielen beweglichen Teilen.

Verwenden Sie ein Online-Risikoregister mit ProjectManager

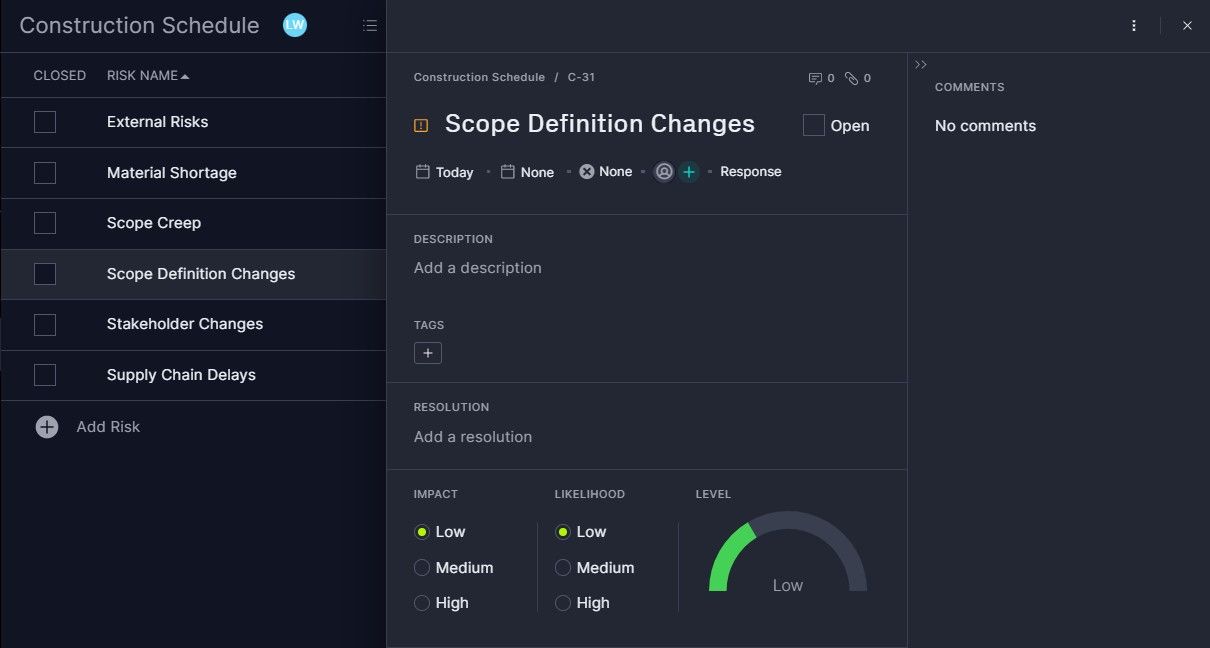

Projektmanagement-Software kann Risiken wesentlich besser verfolgen als eine statische Tabelle. Mit ProjectManager können Sie ein Online-Risikoregister erstellen, Risiken identifizieren, ihre Auswirkungen bewerten und sie gemeinsam mit Ihrem Team verwalten.

- Erfassen Sie eine Beschreibung, fügen Sie Tags hinzu, definieren Sie eine Lösung, bewerten Sie Auswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit – und visualisieren Sie alles in einer Risikomatrix.

- Kostenlose Gastlizenzen geben Stakeholdern Echtzeit-Einblicke in Risiken und Projektfortschritt.

- Detaillierte Berichte ermöglichen die Verfolgung und Steuerung der für Sie wichtigsten KPIs. Jetzt kostenlos testen.

Risikoregister vs. Risikomatrix

Ein Risikoregister und eine Risikomatrix sind ähnliche Instrumente. Beide bewerten das Risikoniveau und sind zentrale Bestandteile jedes Notfall- oder Risikomanagementplans. Dennoch gibt es Unterschiede: Die Risikomatrix ist ein visuelles Werkzeug – sie ordnet jedes Risiko in einem Raster ein.

Die Risikomatrix misst die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Risikos – von „selten“ bis „fast sicher“ – sowie seine Schwere – von „unbedeutend“ bis „kritisch“. Außerdem ist sie farbcodiert, um die Priorität der in der Matrix dargestellten Risiken leicht erkennbar zu machen.

Auch ein Risikoregister befasst sich mit der Auswirkung von Risiken auf ein Projekt. Allerdings handelt es sich dabei um eine tabellarische, nicht grafische Darstellung. Daher enthält es detailliertere Informationen, wie z. B. eine Beschreibung des Risikos, die geplante Reaktion und die verantwortliche Person für die Identifizierung und Risikominderung.

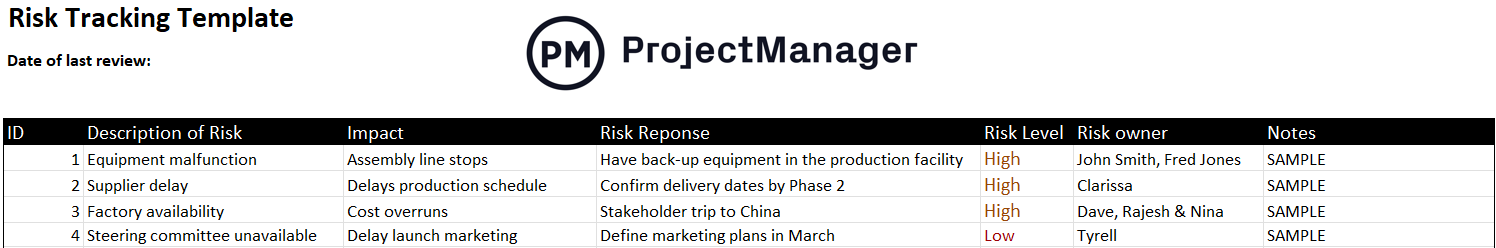

Beispiel für ein Risikoregister

Um besser zu verstehen, wie ein Risikoregister funktioniert, betrachten wir ein Beispiel. Angenommen, Sie arbeiten bei „Acme Manufacturing“ und planen eine große Produktionsserie von Bauteilen, die bis zu einem bestimmten Datum an Händler geliefert werden müssen, um rechtzeitig bei den Einzelhändlern und Endkunden einzutreffen. So könnte ein Risiko-Log in der Praxis aussehen. Dieses Beispiel wurde mit unserer kostenlosen Risiko-Tracking-Vorlage für Excel erstellt, die Sie ebenfalls herunterladen können.

Der erste Schritt besteht darin, das Risiko zu identifizieren. Weisen Sie ihm eine ID zu, um die Nachverfolgung zu erleichtern. Nennen wir es Risiko Nr. 1: Maschinenausfall. Als Nächstes beschreiben Sie die Auswirkungen. Wenn eine Maschine in der Produktionslinie ausfällt, steht die Arbeit still – das beeinträchtigt den Zeitplan und möglicherweise den gesamten Projekterfolg.

Um dieses Risiko zu vermeiden, sollte vorbeugende Wartung in regelmäßigen Abständen durchgeführt werden, um die Wahrscheinlichkeit eines Ausfalls zu verringern. Dennoch bleibt ein Maschinenausfall ein mögliches Risiko – selbst bei gut gewarteter Ausrüstung. Zur Minderung des Risikos könnten Sie beispielsweise Ersatzmaschinen bereithalten, um die Produktion aufrechtzuerhalten, während Reparaturen durchgeführt werden. Das Risikoniveau hängt davon ab, wie stark dieses Risiko den Projektbudget und den Zeitplan beeinflusst. In unserem Beispiel wird das Risiko als hoch eingestuft, da es wesentliche Auswirkungen auf Kosten und Terminplanung hat.

Der nächste Punkt betrifft die Verantwortlichen des Risikos. Das könnten z. B. der Mechaniker John Smith oder der Maschinenführer Fred Jones sein – oder beide. Fred könnte das Risiko zuerst erkennen, während John für die Reparatur zuständig ist.

Wenn Sie zusätzliche Informationen im Risikoregister erfassen möchten, gibt es in unserer Vorlage eine Spalte für Notizen. Diese kann verwendet werden, um den Reparaturverlauf zu dokumentieren, falls das Risiko tatsächlich eintritt, oder um weitere relevante Details festzuhalten, die an anderer Stelle nicht erfasst sind.

Wie man ein Risikoregister im Projektmanagement verwendet

Der erste Schritt im Risikomanagementprozess ist die Risikoidentifikation. Jedes Projekt ist unterschiedlich, aber für Organisationen, die ähnliche Projekte Jahr für Jahr durchführen, können historische Daten hilfreich sein, um häufige Risikokategorien für diese Projekttypen zu identifizieren.

Darüber hinaus lassen sich manche Projektrisiken im Voraus abschätzen – beispielsweise aufgrund von Markteinflüssen (etwa Risiken in Bezug auf Angebot und Nachfrage), typischen Projektmanagement-Problemen oder sogar wetterbedingten Faktoren.

Projektrisiken erfassen

Das Erfassen möglicher Risiken erfordert einen systematischen Ansatz, um sicherzustellen, dass Sie so gründlich wie möglich vorgehen. Das Projektrisikoregister ist ein System, mit dem Risiken im weiteren Projektverlauf überwacht werden können – von ihrer Identifikation bis zur Bewertung der Maßnahmen, die Sie zu ihrer Bewältigung festgelegt haben.

Wenn Sie diese Risiken in einer Risikoliste (z. B. in einer Tabelle oder in Ihrer Projektmanagement-Software) dokumentieren, haben Sie einen zentralen Ort, um die Daten zu verwalten und das spezifische Risikoereignis im Verlauf des Projekts nachzuverfolgen. So können Sie überprüfen, ob Ihre Maßnahmen zur Risikominderung wirksam sind. Ein Risikotracking-Dokument hält Projektrisiken unter Kontrolle, um ihre Auswirkungen zu minimieren und den Projekterfolg zu sichern.

Projektrisiken dokumentieren

Das Dokumentieren von Projektrisiken mit einem Risikoregister ist entscheidend für den Erfolg jedes Projekts. Es bietet eine zentrale Stelle, um Risiken zu erfassen, ihren Verlauf zu dokumentieren – von der Entstehung bis zur Lösung – und sie den jeweiligen Verantwortlichen zuzuordnen. Im Risiko-Log können Sie den Risikoscore, die Eintrittswahrscheinlichkeit und die potenzielle Auswirkung auf das Projekt festhalten – und vieles mehr.

Projektrisiken überwachen

Wie bereits erwähnt, können Sie Risiken im Risikoregister bestimmten Teammitgliedern zuweisen. Diese Personen sind dann dafür verantwortlich, das Risiko zu überwachen und entsprechende Maßnahmen zur Risikominderung einzuleiten oder das Problem zu lösen, wenn es eintritt. Durch die Dokumentation dieses Prozesses im Projektrisikoregister verlieren Sie keine Risiken aus den Augen – selbst in einem komplexen Projektumfeld – und verhindern, dass Risiken zu realen Problemen werden, die das Projektbudget, den Zeitplan oder den Projekterfolg gefährden könnten.

Risiken beseitigen

Sobald ein Projektrisiko behoben ist, können Sie es schließen. Nichts ist befriedigender, als ein Risiko im Risikologbuch als „erledigt“ zu markieren. Wenn ein Risikoereignis behoben wurde, sollten keine weiteren Ressourcen darauf verwendet werden. Das gibt Ihnen mehr Kontrolle über Ihren Risikomanagementplan und verbessert die Kommunikation mit Ihrem Projektteam und den Stakeholdern.

Was enthält ein Risikoregister?

Risikoregister unterscheiden sich je nach Organisation und Projekt. Dennoch enthalten die meisten Vorlagen für Risikoregister die folgenden häufig genutzten Elemente:

- Risikokennzeichnung (ID): Ein Name oder eine Identifikationsnummer zur eindeutigen Zuordnung des Risikos.

- Risikobeschreibung: Eine kurze Erklärung des Risikos.

- Risikostrukturplan: Eine Risikostruktur ist ein Diagramm, das hilft, alle Projektrisiken zu identifizieren und zu kategorisieren.

- Risikokategorien: Es gibt viele Risikokategorien, die ein Projekt beeinflussen können – beispielsweise Termin-, Budget-, technische oder externe Risiken.

- Risikoanalyse: Ziel der Risikoanalyse ist es, die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Auswirkungen eines Risikos zu bestimmen. Sie kann entweder qualitativ oder quantitativ durchgeführt werden.

- Risikowahrscheinlichkeit: Schätzen Sie die Eintrittswahrscheinlichkeit jedes Risikos ein und weisen Sie ihm einen qualitativen oder quantitativen Wert zu.

- Risikopriorität: Die Priorität eines Risikos wird durch einen Risikoscore bestimmt, der sich aus der Multiplikation von Auswirkung und Wahrscheinlichkeit ergibt. Bei qualitativer Bewertung sollten Risiken mit der höchsten Wahrscheinlichkeit und Auswirkung priorisiert werden.

- Risikoreaktion: Für jedes Risiko muss eine Reaktion definiert werden, um dessen Auswirkungen zu mindern. Diese Maßnahmen werden auch im Risikoreaktionsplan dokumentiert.

- Risiko-Verantwortung: Jedes Risiko muss einer Person im Team zugewiesen werden, die als Risiko-Verantwortliche fungiert. Diese Person ist verantwortlich für die Umsetzung und Überwachung der definierten Maßnahmen.

Wie man ein Risikoregister erstellt

Im Folgenden finden Sie die Schritte, um ein Risikoregister zu erstellen und dieses wichtige Werkzeug im Risikomanagement optimal zu nutzen.

1. Risikoidentifikation

Versammeln Sie das Projektteam, um potenzielle Risiken zu identifizieren. Jedes Teammitglied ist für unterschiedliche Bereiche verantwortlich, daher ist sein Fachwissen entscheidend, um mögliche Risiken zu erkennen, die das Projekt gefährden könnten. Sprechen Sie außerdem mit den Stakeholdern, um sicherzustellen, dass auch ihre Bedenken berücksichtigt werden. Denken Sie daran, alle Risikokategorien zu prüfen – von Marktbedingungen über Ressourcen bis hin zu Wetterrisiken.

2. Projektrisiken beschreiben

Beschreiben Sie jedes identifizierte Risiko möglichst präzise, aber auf das Wesentliche reduziert. Zu vage Beschreibungen erschweren es, zu beurteilen, ob ein Risiko tatsächlich eingetreten ist. Schreiben Sie beispielsweise nicht einfach „Wetter“, sondern konkret: „Die Monsunzeit in Indien könnte zu Versandverzögerungen beim Kupfer führen, was den Projektzeitplan beeinflusst.“

Während Sie Risiken identifizieren und beschreiben, unterstützt Sie ProjectManager dabei, die Verantwortung an Teammitglieder zuzuweisen, Prioritäten festzulegen und relevante Dateien anzuhängen. Teams können zusammenarbeiten, Risiken kommentieren, Personen markieren und aktuelle Informationen in Echtzeit austauschen. Führungskräfte behalten so stets den Überblick über die Arbeit und die Projekttransparenz.

3. Risikoauswirkungen abschätzen

Berücksichtigen Sie alle Aspekte, die das Risiko beeinflussen kann, damit Sie eine solide Strategie zur Bewältigung entwickeln können. Wenn beispielsweise in Ihrer Branche regionale Entlassungen angekündigt wurden, sollten Sie den möglichen Einfluss auf Ihren Projektzeitplan ermitteln. Zum Beispiel: „Geplante Entlassungen in der südostasiatischen Fertigung könnten die Produktionspläne im Juni gefährden. Dies könnte die gesamte Projektausführung um drei Monate verzögern, sofern keine alternativen Produktionsoptionen berücksichtigt werden.“ Damit wird dem Risiko-Verantwortlichen klar, dass er Alternativen prüfen sollte – etwa andere Produktionsstätten –, um einen wirksamen Risikomanagementplan bereitzuhalten.

4. Einen Risikoreaktionsplan erstellen

Dies ist der arbeitsintensivste Teil des Risikoregisters, also investieren Sie die notwendige Zeit und Sorgfalt. Sie sollten gründlich, aber prägnant vorgehen. Halten Sie den Risikoreaktionsplan kurz und fokussiert. Führen Sie im Vorfeld gründliche Recherchen durch, damit Sie bei Eintritt des Risikos sofort reagieren können. Dokumentieren Sie alle Reaktions- und Umsetzungsstrategien. Wenn diese sehr umfangreich sind, können Sie in Ihrem Risikoregister einen Link oder Anhang hinzufügen, der direkt auf den detaillierten Plan verweist.

5. Projektrisiken priorisieren

Nicht alle Projektrisiken sind gleich bedeutend. Einige haben größere Auswirkungen als andere, daher müssen Sie entscheiden, welche Risiken höchste Priorität haben und welche vernachlässigt werden können, wenn Zeit oder Ressourcen fehlen. Hier bestimmen Sie das Risikoniveau – hoch, mittel oder niedrig – und können Ihr Register entsprechend filtern und priorisieren.

6. Risiko-Verantwortliche festlegen

Weisen Sie jedem Risiko einen Verantwortlichen zu. Wenn kein Risiko-Verantwortlicher bestimmt ist, könnten Sie ein Risiko erst bemerken, wenn dessen Auswirkungen bereits irreversibel sind. Durch die klare Zuweisung der Verantwortung stellen Sie sicher, dass Risiken aktiv überwacht und gesteuert werden.

7. Notizen

In der letzten Spalte Ihres Risikoregisters können Sie zusätzliche Notizen erfassen, die in keine der vorherigen Kategorien passen. Es ist wichtig, Raum für diese Gedanken zu schaffen, damit sie nicht im laufenden Projektgeschehen verloren gehen.

Risikoverfolgung mit den Funktionen von ProjectManager

ProjectManager ist eine preisgekrönte Projektmanagementsoftware mit integrierten Funktionen zur Risikoüberwachung, mit der Sie Risiken einfach erfassen, verwalten und im Team bearbeiten können. Sobald Sie ein Risiko auswählen, können Sie alle Details – wie Name, Beschreibung, Verantwortliche und Prioritätsstufe – schnell und einfach bearbeiten. Darüber hinaus lassen sich Notizen, Dateien, Bilder und andere Anhänge direkt mit dem jeweiligen Projektrisiko verknüpfen.

Eine weitere leistungsstarke Funktion im Risikomanagement ist unser Echtzeit-Dashboard. Das Projektdashboard bietet Ihnen einen sofortigen Überblick über den Projektstatus und hilft, Risiken zu erkennen, bevor sie zu Problemen werden. Dieses Feature wird von Projektmanagern weltweit geschätzt – unter anderem bei Unternehmen wie Volvo, NASA und Bank of America.

ProjectManager ist eine Online-Projektmanagementsoftware mit einem kollaborativen Risiko-Tracking-Tool, das alle Funktionen bietet, die Sie benötigen, um Risiken zu identifizieren, zu verfolgen und zu beheben, sobald sie zu Problemen werden. Testen Sie es selbst und erleben Sie, wie einfach Risikomanagement und Projektsteuerung sein können. Starten Sie jetzt Ihre kostenlose 30-Tage-Testversion!